Laboratory

科学史研究室

科学の歴史を探究する

私たちの知る物理学は、多くの研究者が試行錯誤を繰り返しながら作り上げたものです。そして、今も物理学は紆余曲折しながら発展しています。科学の歴史を理解することは、新たな物理学の創造につながります。

科学史研究室の発足者:廣重徹

廣重 徹(1928~1975)

運動方程式はニュートンの成果ではない?

アイザック・ニュートン(1642~1727)

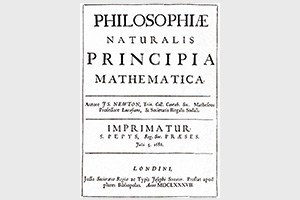

『自然哲学の数学的諸原理』

科学史研究室の目的

物理学は、人類が長い間かけて創り出してきた自然の振舞いの記述(法則と呼ばれています)の集大成です。さまざまな法則や理論は、多くの人間の思考の紆余曲折の結果として得られたものです。科学史の研究対象はこのような人間の思考です。法則や理論は、さまざまな要因が複雑に絡み合って確立されてきました。

科学史の研究は、それらの複雑に絡み合った要因を、埋没している膨大な資料の中から見つけ出すことが、最初の仕事となります。そして科学史は、諸要因の間の歴史的そして論理的関係を明らかにし、その法則なり理論の形成過程を解明していくことを目的としています。

このような科学史の研究は、

(1)人間の自然に対する理解の順序を与えてくれる事で理科教育に役立つ

(2)人間と社会の関係を考察する上で役立つ

(3)現在の科学の在り方を考える、あるいは科学のあり方を反省する上で役立つ

など、副次的な効果をもたらしています。

原子論的自然観

私たちは、「全ての物質は原子から出来ている」という「原子論」を勉強します。ところが、原子論はすぐに世の中に受け入れられた訳ではありません。特に、キリスト教全盛の中世ヨーロッパでは、無神論として軽視された時期もありました。

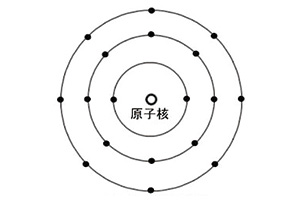

しかし17世紀に入ると、原子論は徐々に科学者の間で受け入れられ始めます。また、19世紀には、原子を構成する電子や原子核の存在が実験的に確認されていきました。

ニールス・ボーア(1885~1962)

ボーアの原子模型

教員紹介

科学史研究室

- 雨宮高久

- 専門科学史

College of Science and Technology,

College of Science and Technology,